《デフ》や《コーダ》というワードをご存じですか?

《デフ》とは耳が聞こえない人を指す「ろう者」を意味する言葉。

《コーダ》とは「ろう者の両親から生まれた聞こえる子ども」を意味する言葉です。

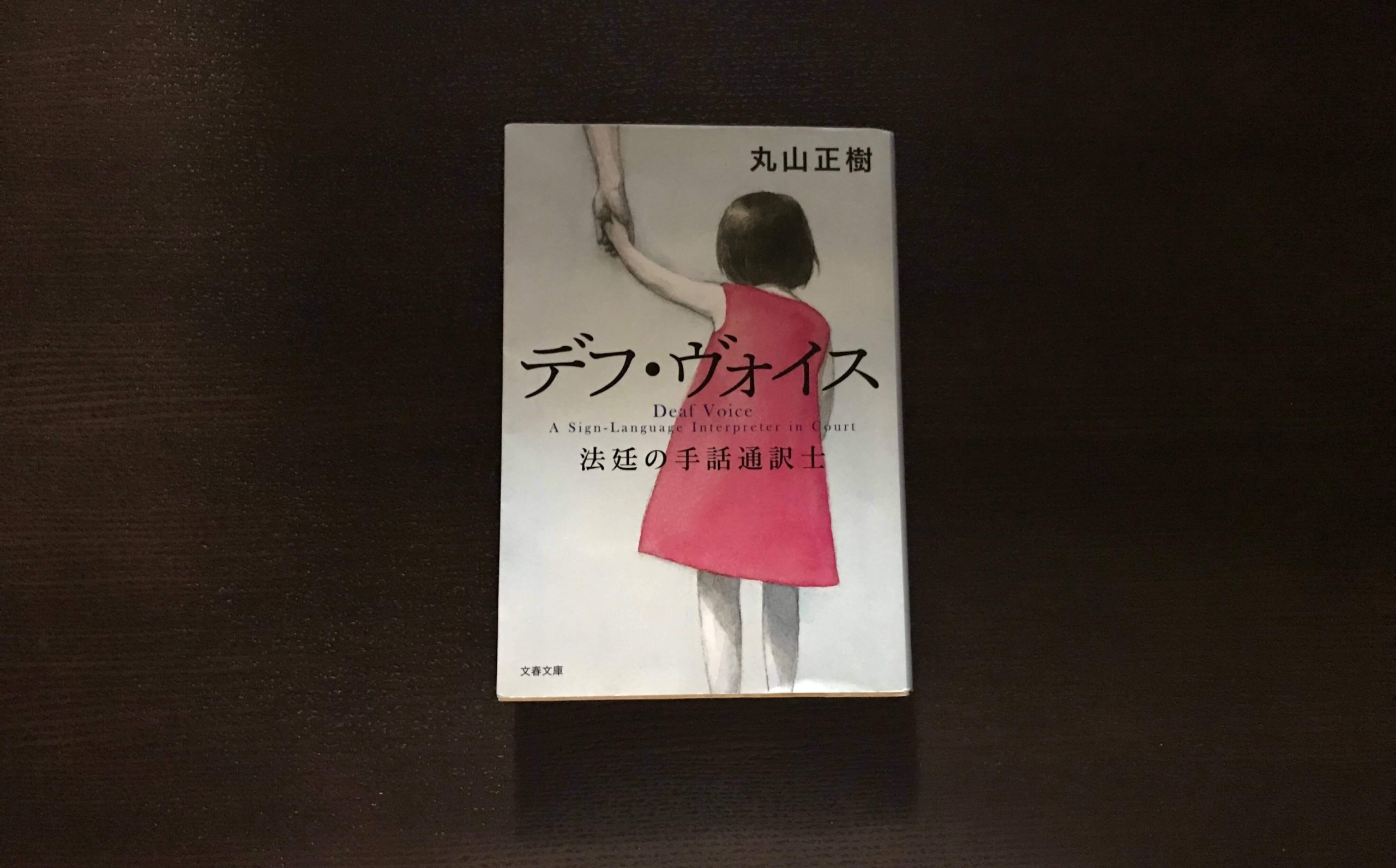

著者の丸山氏は、本書のタイトル『デフ・ヴォイス』に3つの意味を込めたと語っています。

ひとつは、そのまま「ろう者の声」。

もうひとつは、ろう者にとっての言語である「手話」。

最後のひとつは、ろう者に限らず、言いたいことがあっても圧倒的な多数の前にあってその声が社会に届きにくい「社会的少数者の声」です。

本書の主人公は家族の中で唯一のコーダとして生きてきた男性。

事件に対峙する主人公を通して、デフやコーダの葛藤、迷い、悲しみが「聞こえる」、胸に熱く迫る物語です。

文藝春秋

¥814 (2025/11/06 14:42時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

タップできるもくじ

『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』の概要

出典:Amazon公式サイト

| タイトル | デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士 |

| 著者 | 丸山正樹 |

| 出版社 | 文藝春秋 |

| 出版日 | 2015年8月4日 |

| ジャンル | 社会派ミステリー |

著者の丸山正樹はフリーランスのシナリオライターとして活躍していた人物で、単行本『デフ・ヴォイス』で2011年に文壇デビュー。

『デフ・ヴォイス』は “法廷の手話通訳士”という文言が加えられたタイトルで2015年夏に文庫化され、現在はシリーズ化もされています。

文庫化される少し前から、大手書評サイト『読書メーター』で突如話題に。

さまざまな立場の多くの人たちから、共感や感銘の声が寄せられました。

今まであまり知られていなかった、デフやコーダの世界への扉を開く、招待状のような作品です。

『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』のあらすじ

本作の主人公・荒井尚人は、耳が聞こえないろう者=《デフ》の両親から生まれた聞こえる子ども=《コーダ(Coda)》=”Children of Deaf Adults”です。

兄もデフであり、家族の中で唯一の「聞こえる」存在である彼は、大きな葛藤と疎外感を抱えて生きてきました。

そんな彼が期せずして務めることとなった法廷での手話通訳。

その仕事をきっかけに出会ったひとりの美しい女性。

荒井と彼女が関わっていくうち、過去の事件と現在の事件が絡まり合い、胸を衝くラストへ向かって急速に動き出します。

警察から手話通訳士へ

荒井尚人は耳が聞こえない両親から生まれた、耳の聞こえる子どもです。

しかし彼は、他のコーダがそうであるように、できる限り自分の素性を隠して生きてきました。

警察に就職する際、警察官ではなく事務職員を選んだのも、「家のこと」について調べられることを嫌ったから。

警察職員として順調に出世の階段を昇っていた荒井ですが、狭山署の経理課主任になったとき、あることをきっかけにほとんどの警察官を敵に回し、追われるように警察を辞めることになります。

以前からうまくいっていなかった妻とも離婚した荒井は、しばらくの後に再就職活動を始めますが、まったくうまく行きません。

追い詰められた荒井は、「手話通訳士」の試験を受けることを決めるのでした。

法廷の手話通訳士

「手話通訳士」の資格を取った荒井は、派遣センターに登録し、仕事をし始めます。

ろう者特有の日本手話を生まれながらに身につけていた荒井は、次第に多くのろう者の信頼を得ていくことに。

そんなある日、荒井は窃盗事件の容疑者となったろう者の、法廷通訳を依頼されます。

17年前、警察時代に一度だけ殺人事件の犯人とされたろう者の取り調べ通訳を務めさせられたことがあった荒井は、その取り調べのずさんさ・横暴さに、もう二度とその手の通訳はしたくないと思っていました。

しかし、無下に断ることも出来ず、結局その役目を引き受けることに。

裁判当日、被告人に「黙秘権」についての通訳をする段になり、何度も表現を変えて説明を試みた結果、被告人には黙秘権の概念が分からないのだと悟った荒井は、その事実をそのまま裁判官に伝えます。

そして、裁判の一時停止という結果を受けて退廷しようとした彼は、傍聴席にいるひとりの女性と一瞬視線が交錯したことを感じるのでした。

ひとりの女性との出会い

先日の法廷通訳を見て、障害者などの社会的弱者を支援しているNPOの代表が、その通訳士に仕事を頼みたいと言っている、と聞いた荒井は、何故あの裁判を見て?と疑問に思いながらも詳細を聞きに派遣センターへ向かいます。

そこに現れたのは、先日裁判の退廷時に目が合ったあの女性、高名な資産家の娘、手塚瑠美という美しい女性でした。

彼女たちのNPOの依頼は、釈放が決まった先日の被告人が社会とのつながりを持てるよう、専属通訳をお願いしたいというもの。

「手話通訳は、心が通わなければできない仕事だと思っています。」

「あの裁判で「被告人が黙秘権を理解できない」ことをきちんと裁判官に伝えてくれたということは、被告人とコミュニケーションがとれていたということです。」

そう言って瑠美は、荒井以外に専属通訳は考えられないと真摯に訴えてきたのでした。

少女のまなざしと問いかけ

ちょうど同じ頃、意外にも警察時代の知り合いである何森(いずもり)が荒井の家を訪れます。

「門奈(もんな)」を覚えているか?と聞く何森に驚く荒井。

門奈とは、例の取り調べ通訳を担当した際、犯人とされたろう者の男だったのです。

門奈が襲ったのは、自身の娘を通わせていたろう児施設「海馬の家」の理事長だった男なのですが、最近になって今度はその理事長の息子が殺されたといいます。

しかも、門奈は現在行方が分からなくなっているというのです。

門奈。その名前から荒井が連想するのは、取り調べのことだけではありませんでした。

接見の際に、門奈のふたりの娘のうち年少の少女が射るような視線で手を使って伝えてきた言葉。

〈おじさんは、私たちの味方?それとも敵?〉

荒井の心にはその少女のまなざしと言葉が纏わり続けているのでした。

交錯するふたつの事件

瑠美の依頼を承諾した荒井は、釈放された被告人、菅原の専属通訳をしながら、最近になって起きたという殺人事件について少しずつ情報を集め始めます。

そして、門奈が重要参考人に格上げされたとの情報を得て、より事件に深く入り込んでいくように。

ろう者を語る上で欠かせない存在である人物から、事件について何か分かるかもしれないと誘われたろう者の集会に赴いた荒井は、集会終了後、出口に向かう瑠美を見かけます。

彼女の活動を考えればここにいたとしても何ら不思議はないのですが、声を掛けそびれた荒井。

その後集会の控え室にいたろう者から、”「海馬の家」の実態”、”前の理事長は殺されて当然”という言葉を聞き、「海馬の家」には世間に知られていない何かがあるのでは?と考え始めます。

そんなある日の深夜、菅原から急な呼び出しを受け、住まいとなっているNPOの寮へ行くと、電球が切れてしまったが踏み台になるものがなく、取り替えられず困っているとのこと。

同じ寮の住人に借りられないかと考えた荒井は、先日女性が入っていくのを見かけた部屋に明かりが付いているのを見て、住人を訪ねて貸してくれるようお願いをします。

その時、ドアの横にある半開きの窓に人影が。

呆然とする荒井がその窓から見たのは、見間違えるはずもない、門奈その人でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その後スピードを上げて明らかになって行く事柄に引っ張られるように読み進めると、最後には予想を超える衝撃の真実が待ち受けています。

瑠美はその真実にどう関わっているのか。

荒井はその真実とどう向き合うのか。

ぜひ本書を手に取ってお確かめください。

『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』を読んだ感想

本書の魅力はまずなんといっても、ろう者の社会についての正確な理解に基づいて、彼らに寄り添いながら書かれている、ということです。

その描かれ方は、決して大げさでなく、自然で率直。

だからこそ、私たちの心にダイレクトに響いてきます。

ミステリーとしても秀逸で、読んだ後に誰かと感想を共有したくなる、そんな作品です。

デフやコーダのリアルな世界

本書を読んだとき私は、この小説の著者はろう者、もしくはろう者の関係者に違いない、と思いました。

ろう者を取り巻く環境や、デフやコーダといった人たちの想いついて、当事者でなければ書き得ないであろう、真に迫った詳細な記述がなされていたからです。

しかしあとがきの冒頭で、早くもその確信は間違っていたことが判明。

身内にろう者がいるわけでも、手話を学んだことがあるわけでもなく、書いた当時はアマチュアだったため取材する術さえもなく、「ろう者」「日本手話」「コーダ」について知ったのは、すべて書籍を通してで、あとは想像によるというのです。

それを知って、私は著者の細かく綿密な調査と、豊かな想像力に舌を巻く思いでした。

本書を読むと、まずはろう者を取り巻く環境や、ろう者文化に関する膨大で詳細な記述に驚かされるはずです。

例えば聞こえない者の側は自らを称するのに「ろう者」という表現を好み、その逆は「聴者」と言う、という事実。

手話には、日本語とは違った言語体系をもつ「日本手話」と、日本語と同じ文法を持つ「日本語対応手話」があること。

ろう者を「独自の言語(=日本手話)と文化を持つ集団」として捉える見方があること。

まさに新しい知識の連続です。

それに加えて何より驚かされたのは、ろう者やコーダの想いや葛藤を、本当にリアルに描写していること。

例えば尚人が、両親は兄のほうをより愛していると感じ、苦しんでいる姿。

家族で談笑をしているときに激しい雨の音に反応したのが自分だけであることに気づき、「自分以外の家族は聞こえないのだ」と実感した場面。

母に、父が末期の肺がんで余命わずかであることを通訳しなければならなかった時の辛さと、自分がしっかりせねばという思い。

自身がろう者やコーダである人たちからも「自分のことが書かれているようだ」と言われているという本作は、ろう者の文化を伝え、ろう者やコーダの想いに寄り添う物語としても非常に秀逸な作品であると思っています。

障害者に対するまっすぐで真摯な視線

以前から、特に当事者でない人が障害者について表現しようとするとき、障害の大変さについて誇張したり、美化をしたりして描くことが多いのではないか、と感じていました。

そして正直なところ、私はそういった作品に倦んでいるところがありました。

本作の著者である丸山氏も、あとがきで以下のように言っています。

今までの作品は「障害者はかわいそう」「でも頑張っている」というような視点で描かれていたように思う。

私は、そういうものではなく(中略)障害を持たない人でも共感できるような種類の葛藤として描けないか、と思ったのだ。

本作は、障害者を今までにない視点で描き、自然にありのままを伝えてくれている、と思える希有な作品でした。

それは著者がもう二十年近く、頸椎損傷という重い障害を負った妻と暮らしているということと、深く関係しているのでしょう。

ありのままに描かれているからこそ、登場人物たちの苦悩や葛藤が我が物のように感じられる、本当に共感できる作品になっているのだと思います。

ミステリーとしての面白さ

忘れてはならないのが、本作がミステリーとしても一級品だということです。

荒井と瑠美が出会うところから急速に絡まり合っていく過去と現在のふたつの事件。

コーダとしてのさまざまな葛藤を抱きながら生きている荒井の視点で読み解かれていく真実は、彼の心の動きに共鳴し、私たちの心を揺さぶってきます。

特にろう児施設「海馬の家」の内情がだんだんと明らかになってくるにつれ、読者は酷く、恐ろしい動機を想像せざるを得ません。

荒井が事件の真相をひとつ、またひとつと明らかにしていくうちに、悪い予感や緊迫感もどんどん高まっていきますが、荒井が真実を明らかにするのを止めないのと同様、読者がページを捲る手を止めることはないでしょう。

そして圧巻なのが、ラスト、真実が公にされるシーン。

そこで話される「言葉」たちは、確実に読者の胸に熱く迫ってくることでしょう。

そして、衝撃の真実が明らかにされた後には、そこに灯りがともっていることを感じられるはずです。

感想を共有したい、多くの人に読んでもらいたい、と思わせる筆致

刊行当時はほとんど「関係者」にしか読まれていなかったという本書。

しかし数年後、大手書評サイト『読書メーター』に突如多くの感想が寄せられられて話題となり、一時は読みたい本ランキングの上位にも入っていたそうです。

本書は新人作家のデビュー作で、比較的ニッチな分野の小説です。

そういった作品が、口コミレビューサイトのような場所で、読みたい本として話題になったのは、かなり異例なことなのだろうと想像できます。

個人的なことですが、私が本書を手に取ったひとつの大きな理由は、父と夫というごく近しい人たちが、聞こえや発話といったことと縁の深い《言語聴覚士》という職業に就いていたからです。

《言語聴覚士》とは、いわば、話す・聞く・食べるのスペシャリストで、コミュニケーションや飲み込みに関するリハビリの専門家。

父や夫に近い世界、ろう者の世界について知りたいという思いが、私の中にありました。

いわば、私も冒頭に記した「関係者」のひとりなのだと思います。

本書は、私の予想をはるかに超えて、「知りたい思い」を満たしてくれました。

そして同時に、この本の感想を誰かに話したい、他の人にも読んでもらいたい、という思いにもさせたのです。

きっと、私のように感じた読者がたくさんいて、だから『読書メーター』で話題になったのではないか、と思っています。

『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』はどんな人におすすめ?

『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』は、さまざまな立場のなるべく多くの人に届けたいと思える作品ですが、特におすすめしたいのは以下のような方々です。

- 社会的少数者の声に耳を傾けたい想いがある

- 今までにない視点でありのままに障害者を描いた作品が読みたい

- 胸を衝くラストが待つ、硬派な社会派ミステリーを堪能したい

こういった思いを持つ方々が本書を読んで感銘を受け、感想を共有したいと思い、結果さらに多くの人に届く、という流れが続いていくと良いな、と思います。

著者の丸山氏は、一般の多くの方に届いたという実感が持てたとき、とても嬉しかったと語っていました。

どんな立場の方であっても、読んで良かったと思える作品であることを、私も保証します。

おわりに|ろう者の世界の入口に立った者に与えられた宿題

本作を読むことで私たちはろう者を取り巻く世界に誘われ、知らなかった事実や、ろう者や障害者が抱える想いに気付かされることになります。

下記のやりとりは、著者と本作の手話チェックをお願いした全日本ろうあ連盟の方との間にあった会話だそうです。

「この本が『ろう者』や『手話』を理解する入口になれば」

〈では、出口も探してください〉

そして文庫版あとがきは、”その言葉は私に与えられた宿題として頭の片隅に引っ掛かり続けている”として締めくくられています。

この会話によって宿題を与えられたのは、著者だけでしょうか。

本作を読んで入口に立った私たちにも同時に与えられた、大切で大きな宿題なのではないか、と思っています。

文藝春秋

¥814 (2025/11/06 14:42時点 | Amazon調べ)

ポチップ

ポチップ

コメント